当我开始写作这篇波士顿游记时,我感到我的大脑并没有自动地给我提供想法。与纽约相比,波士顿这个城市显得缺少刺激,它平静、深厚甚至乏味。对于一个刚刚结束了4天4夜的纽约之旅的人来说,波士顿的3天3夜的旅行,就像是喝完了几瓶精酿啤酒后,需要喝几杯白开水来防止宿醉。

这也使我反思,一次旅行安排两个城市,并且把波士顿放在纽约的后面,这否是一种好的安排。尽管我的确走完了波士顿的许多主要景点,但我是否还是错过了什么?这七天我看到的东西是否超出了我的接受能力?由于再度造访波士顿的机会渺茫,这或许会成为一个永久性的疑问。无论如何,我的确看到了我要看到的东西。

目录

- 抵达

- Day 1 – 哈佛大学与哈佛自然博物馆

- Day 1 – 纽约前市长白思豪在哈佛的演讲

- Day 2 – 自由小径

- Day 3 – 波士顿美术馆

- Day 3 – 伊莎贝拉嘉纳艺术博物馆

- 从波士顿洛根国际机场离开

抵达

我是在睡梦中抵达波士顿的。我对这个城市的了解并不多,曾经看过一部电影《恐袭波士顿》(2016),它的英文名实际上叫Patriots Day(爱国者日)。这部电影根据2013年的波士顿爆炸案改编,印象比较深的是,当时为了抓住持枪的嫌犯,全城人都不让出门。当时的搜查还涉及到了一所大学的宿舍。 我还看过另一部电影《心灵捕手》(Good Will Hunting,1998),里面两位男主角一起坐在一条河边的椅子上,那条河很有可能就是查尔斯河。

2023年3月27日晚10点33分,大巴停靠在波士顿南站时,我刚刚醒来不久。我匆匆地整理好自己的背包,从行李箱取出箱子,走进了候车大厅。此时,我的脑子还处于昏昏沉沉、尚未苏醒的状态,正在努力适应自己所处的环境。我跟随指引,走向附近乘坐地铁的地方。途中,我走过了火车的站台,一列双层客运列车停靠在站台上。车厢内灯火通明,但是看不到一个人。

登上地铁后,我发现它的车厢非常宽敞,是我见过的最宽的地铁车厢,不过可能由于也接近午夜,没有多少乘客。在跨越查尔斯河之前,列车行驶很缓慢,不过在跨越河流时加快了速度。列车是通过桥梁跨越宽阔的查尔斯河的,但是由于玻璃反光的缘故,我看不清楚外面城市的夜景。

跨越查尔斯河,我就从波士顿来到了剑桥。在理论上,波士顿和剑桥是两个互不隶属的不同的城市,不过剑桥也是大波士顿地区的一部分。在习惯上,当我们指称或造访波士顿的时候,指的是波士顿和剑桥这两个地方。

下地铁后,我冒着雨走向住处。途中遇到两位流浪者睡在一家商店的门口,他们也许是夫妻关系,女性似乎遇到了健康状况,坐起来不停地发出某种不舒服的声音,而男性则不停地拍打她的背部帮助她。途中遇到剑桥的市政厅,我一开始还以为是一座教堂,它建于1888-1889年。夜晚的灯光把它装饰成了粉红色,同时也张贴有美国国旗、Black Live Matter和彩虹旗。

抵达住所的时间是晚上11点30分。我没能在波士顿找到合适的青旅,只好找了家独享房间的民宿。这是一座位于剑桥城区的house,房主把许多房间都出租出去了。这里的居住体验比我之前在纽约的青旅要好很多,当然价格也贵很多。总体而言,波士顿的房间价格似乎比纽约贵,这件事有些出乎我的意料,这可能是由于波士顿的旅游业没有纽约发达,而且波士顿中心区域的房价本来就很贵。

Day 1 – 哈佛大学与哈佛自然博物馆

对于一个人的旅行来说,舒适的居住条件一般来说不是好事情。它给一个人按时起床和出门带来了阻力,这一天我早上10点21分才离开住所,向附近的哈佛校园前进。住所离哈佛校园很近,走路大约十多分钟。

我先找了家餐馆吃早午餐——这同样是一个人推荐给我的——我来到这里时,这里差不多人坐满了。我再次不幸地点了一种我觉得并不好吃的菜品,不过咖啡还马马虎虎。这里的顾客想必大多数是哈佛的师生,有些人在交谈,有些人在用笔记本电脑工作。我听到我旁边的两个男人似乎在谈论欧洲的COVID-19。是否哈佛的咖啡馆里的人是在讨论全世界最重要的事情呢?

波士顿的这天天气很阴冷,而且还在下小雨。这里的纬度是42度,是我来过的最北端的地方。走在著名的Harvard Yard时,并没有感受到校园应有的热闹氛围。行人很少,其中游客比师生还多一点。

我接着走进了旁边的历史系的大楼。原则上游客不允许进入哈佛的大部分建筑。不过至少历史系的大楼也没人拦着,而且我的样子并不像游客。在一楼大厅,有无人值守的低价出售书籍的书摊,还有一些人在讨论一些课程方面的学习事务。

随后我走向哈佛自然史博物馆。路上我遇到了著名的Sanders Theatre,据说Tal Ben-Shahar的《积极心理学》和桑德斯的《公正》这两门著名课程就是在这里开设的,这里是哈佛最大的教室。

11点23分,我进入了哈佛自然史博物馆。这里不需要提前买票预约,而是当场买票,这意味着这不是一个访问量很高的地方。我先是进入了一个展览花的地方,起初我没怎么注意,以为都是真的,但后来才得知这些是玻璃花,也是这个博物馆的著名藏品。19世纪的时候,哈佛的教授们委托德国的工匠制作这些玻璃花,以供教学之用。站在近处观察这些花的细节的时候,会让人感到不可思议。我是头一次知道,原来玻璃这种材料还可以这样使用。

随后我去看了各种来自世界各地的岩石,其中包括陨石。而且那块陨石是可以让人触摸的。现在应该很少有旅行者收藏石头了。展馆也通过这些岩石来讲述地球的历史,尤其是突出介绍某某哈佛教授的发现或理论。

随后我去看了大量的栩栩如生的来自各个大洲的各种动物的标本。许多标本非常密集地排放在一起,这种情景在动物园里不会出现,而且其中很多动物(标本)也难在动物园里看到,更不用说野外了。所以,看标本相比于看活物,也有一些独特的好处。

自然博物馆还跟另一个人类学博物馆连接在一起,在这里,游客们可以看到北美洲和中美洲的本地文明的物品,比如印第安人和玛雅人,这些遗存显示这些文明有着跟旧大陆的文明很不同的风格。

Day 1 – 纽约前市长白思豪在哈佛的演讲

下午四点过的样子,我从哈佛自然博物馆离开,走向校园里的Science Center,准备去听纽约前市长白思豪的一个演讲。这个讲座由肯尼迪学院主办,属于STS项目(Science, Technology, and Society)的系列活动。

我找到那个演讲厅时,看到有一位工作人员或老师站在门口等候,我不确定我能不能进去,当然我还是走了过去。那位女士看到我打算进去后,用一只手搭在我的一只肩膀上,告诉我:“这个活动要录像,如果你不想被录的话就坐在后面。”

这个讲演厅有点像一个小型的电影厅。一开始,我在后面找了个位置;但想了想,我还是坐到了前面去了。讲演现在能在网上看到视频录播,有那么几秒钟的确能看到我自己的背影。

我坐了一会儿后,一位可爱而干练的东亚裔女生走到我这里来,她穿着蓝色格子长袖衬衫(我也有一件同样的衣服),同时把两边的袖子挽到肘部。她先问我旁边的座位是不是空的。她坐下来后,还问我:“How are you?”我也回应了一句同样的话。她似乎显得有点不知所措:“I’m good.”

听众来得越来越多,同时主讲人也出现了,坐在前面用笔和本子记下什么,似乎还在为即将开始的演讲做准备。讲座开始后,主持人做了一些简单的介绍后,白思豪走上讲台。他全名叫Bill de Blasio,2014-2021年在任纽约市长。“白思豪”是对他的姓的翻译,这显然是台湾的译法。有时候,台湾译法明显更好,它们就会被中国大陆广泛使用,成为整个中文圈里的通行译法。

白思豪穿着一身华丽的正装,让全场其他的哈佛师生显得很简朴。而他的演讲风格也非常华丽,这种风格是一种典型的政治演说,我从来没有亲身听到这样的演说,而只是在各种或长或短的视频里看到过。若干年前,我也听到过一位中国市长的演讲,而他是典型的中国政客的风格——念稿子,而且里面的内容也很平淡。前几日,我在纽约的华尔街三一教堂听到一位牧师的布道演说。他们的演讲术都非常精湛,而在中国很难遇到这样的人,而这也是一种我尚未掌握的技能。

白思豪对最近AI技术的发展持警惕态度,尤其是批评了某些技术人员对技术的“宗教信念”,以及目前联邦政府对AI技术监管的忽视,他还提到了AI发展可能带来的各种社会后果,认为政府应该在各个层面加强对AI技术的监管,并且这种监管的目的是为了保障民主。他一度询问有谁认为开源在本质上是好的,而我举起了自己的手。他在做演讲的这一天,恰好网上流传着一个要求停止AI研究半年以进行伦理审查的集体签名活动。白思豪也在自己的推特上鼓动大家签名。

白思豪的演讲结束后,又有波士顿的城市规划和战略主管Mike FireStone,以及哈佛的几位教授做了发言。有一位来自台湾的社会学系助理教授,她介绍了中国政府最近鼓励发展AI的措施,以及如何运用AI技术来进行管控,尤其是如何迅速地发现街头上人群聚集的情况。随后的提问环节可以让我见识到哈佛学生的提问水平。

波士顿的战略规划主管Mike FireStone提到,波士顿是世界上居民受教育程度最高的城市,这对城市管理来说是一件幸运的事情。我后来查询了相关资料,发现波士顿这座城市不管是教育的品质和普及度都非常出色,它不仅有哈佛和MIT这两座世界顶尖的大学,而且持本科文凭的居民占一半以上。所以,如果想知道一个教育程度最高的城市会是什么样子,看一看波士顿就好了。

讲座结束后,几位同学排着队跟白思豪交流并希望合影。一开始我也想了想要不要也加入其中,但我想了想还是离开了。

后来我离开的时候,也看到白思豪和那几位教授一起离开。白思豪一边走,一边拿出笔在自己的小本子上写上什么,由于其他人身着便装而他穿着闪亮的正装,这使得他就像是一位秘书。那几位教授看起来也没有把他当成什么大人物。这种事情在中国不可能发生,而这的确是我了解的美国的模样。

我又在夜晚下的哈佛校园看了看,并路过了那具著名的约翰·哈佛的雕像。许多游客也许会以为这位来自英国的牧师是哈佛大学的创始人,就像杰弗逊是弗吉尼亚大学的创始人一样。约翰·哈佛只活到了31岁,死后把遗产和书籍赠送给了两年前在剑桥成立的新学校,当时这所学校的名字叫“New College”。为了纪念他的这笔捐赠,学校把自己更名为“Havard College”。从历史的角度来看,这是一笔回报极大的捐赠。雕像的左脚尖变成了金色,因为人们经常去触摸它以求好运,不过我并没有去摸它。

我走到图书馆的门前,它的建筑从外部来看非常气派而恢弘,想必里面也很壮观。对于有教养的文科生来说,一提到图书馆,心中就升起一道家园感。可惜,这里就不能轻易混进去了,必须要刷哈佛的ID卡。

离开哈佛校园后,我途径查尔斯河北边,回到住所。晚上8点34分就到了。波士顿是一个静谧的早归的地方,而纽约则是一个晚归的地方。而这是一个很适合社交的时间,可惜这不是青旅。

Day 2 – 自由小径

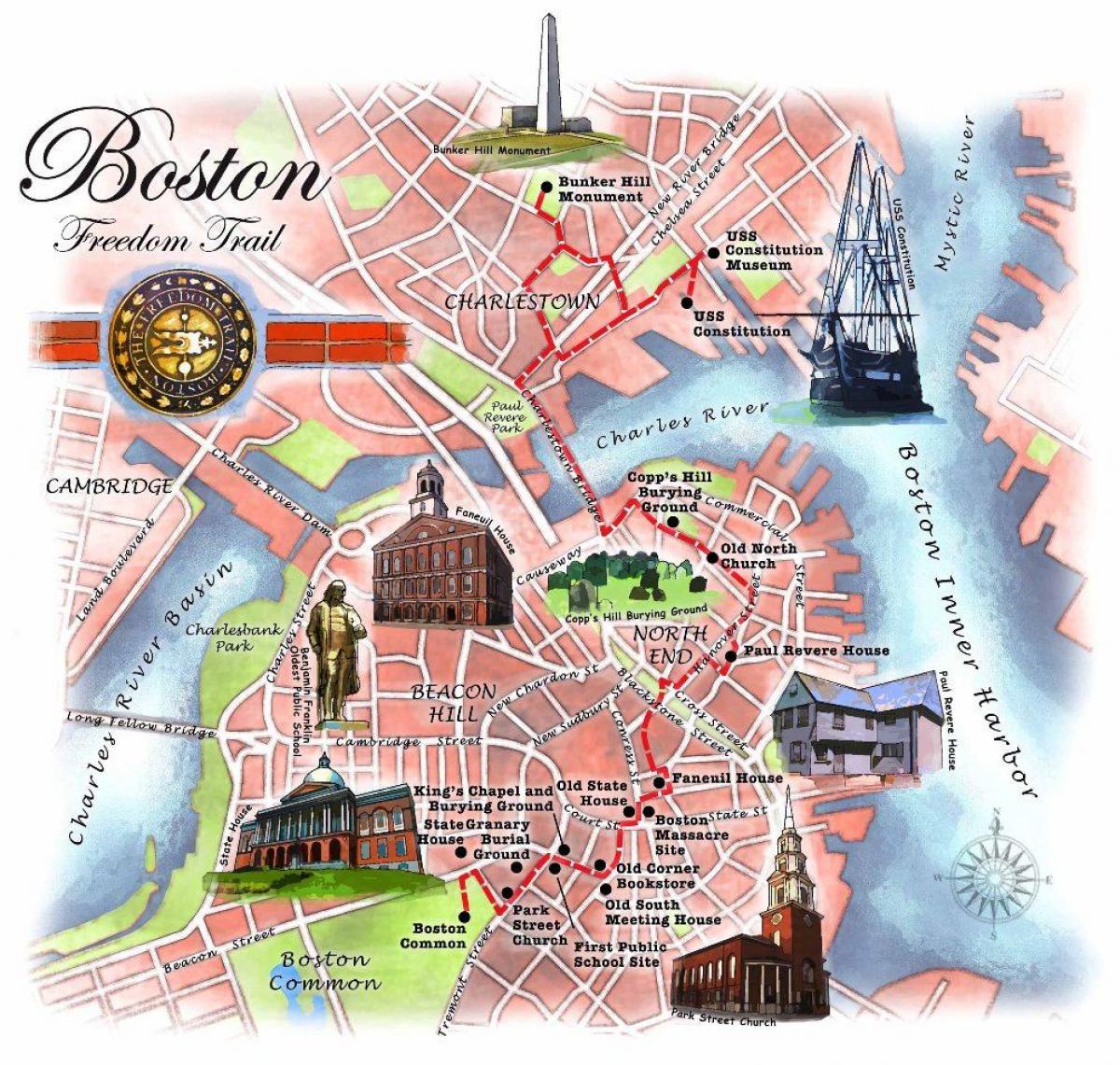

Freedom Trail也许算是波士顿的第一景点。起初我看地图,还以为它是一条在真实世界中现实存在的小径或某种专门的游玩道路,但到了那里才发现这只能说是一条存在于旅游地图上的的路。它在北边始于碉堡山纪念碑,南边始于波士顿公园。从下面这幅地图中可以看到,自由小径是一条存在于观念中的把市区内各个历史性建筑连接在一起的路线。

波士顿是一座非常有历史感的城市。美国这个国家虽然没有什么“古建筑”(因为它的开端就是现代史),但是历史建筑却都保护得很好。如果要很好地讲述这一天的行程,就必须结合美国历史,但由于这是一篇游记,所以这样的做法对于作者和读者来说都是一种负担。我会尽可能做得简单一些,但是要提请读者注意的是,在开始这趟行程以前,我对这些景点背后的历史也知道得很少。

上午10点4分,我离开住所,走向碉堡山纪念碑。这段路很长,长达5公里。在路上我遇到一家咖啡店,进去买了杯咖啡。抵达碉堡山纪念碑的时间是11点14分。我先在附近的一个小型博物馆里看了看,里面呈现了碉堡山战役(Battle of Bunker Hill)的情况。馆内有一个巨大的沙盘地图,上面有玩具小人呈现了战斗的情况,另外还陈列了一些当时用过的武器和装备。这场战役发生在1775-1776年殖民地民兵围困波士顿英军期间,当时城内的英军试图占据无人的碉堡山,殖民地民兵注意到这一动向后抢先占领了碉堡山,并开始修建防御工事。在战役中,形势一般有利于防御方,尤其是18-19世纪的线列步兵形态的战争。主要的战场并不是在碉堡山。英军发动了三波攻击,前两波无功而返且伤亡惨重,最后在第三波攻击中殖民地民兵耗尽了弹药并撤退后,英军才实现了战术上的胜利,或惨胜。美国的国父之一,约瑟·瓦伦,也在撤退过程中阵亡。碉堡山纪念碑是一个方尖石碑,建于1825-1843年,它所在的地点实际上不是当年的碉堡山,而是战役实际发生的地方breed’s hill——布里德山。

随后我朝停泊宪法号军舰的码头走去。路上经过一个餐馆,进去解决了午餐。同时也看到了另一个纪念碑,它是为了纪念独立战争,而是几年查尔斯镇参与美国内战的人。

很快我就走到了停泊”宪法号“(USS Constitution——USS指的是United States Ship,即美国海军现役舰艇)的港口。这个地方可以免费参观,不过得出示ID,而且还要经过安检。这是我参观过的唯一一个需要出示ID的地方。后来我理解到了这么做的可能理由。宪法号是一艘仍在“服役”的美国海军军舰,这意味着我即将登上的,不是一艘博物馆舰,而是一艘“现役”军舰。这里的博物馆虽然是公立运作的,但是军舰却是由美国海军在管理。我之前在纽约市参观的无畏号航空母舰则是一艘博物馆舰。

当然,没有理由相信现在宪法号还具有作战能力,但它的确还具有航行能力,而这是多年来更换材料和维护的结果。那上面的四十多们大炮令人印象深刻,但它们实际上是20世纪的复刻品,而且即便这些复制品也不能开炮。虽然近些年的一些航行活动有鸣礼炮的环节,但实际上是藏在里面的现代炮在发炮。维护这样一艘古老的战舰显然价格不菲。

宪法号是一艘1797年下水的巡防舰,是世界上目前最古老的仍在水上漂浮的船。在1812年战争中,宪法号参与了对英国皇家海军的实战,并且击败了5艘英国战舰。按照吨位从大到小的顺序,现代舰艇有以下四种:巡洋舰(cruiser)、驱逐舰(destroyer)、巡防舰(frigate)和护卫舰(Corvette)。另外还有两种已经过时的种类,战列舰(battleship)和战列巡洋舰(battlecruiser),这两种比巡洋舰还要大。

登上宪法号后,不仅可以在甲板上参观,还可以在内部两层船舱中参观。在里面可以看到大炮,以及水手和军官休息和娱乐的地方。船舱内看起来非常敞亮和舒适,不过很大程度上应该是数度翻新后的结果。在我们参观时,这艘船同时也还在进行某种维护或改建施工。这不得不让我想起那个叫作“忒修斯之船”的哲学问题。这里面究竟还有什么始终存在的东西?

回到甲板后,正好一位工作人员穿着那个年代的海军制服——这很有可能是一位现役美国海军士兵——开始给大家讲解。中途,她提到,大家在参观船舱时,可以注意到普通水手和军官的等级状况,而这样的等级状况在今天依然存在。然后,她就勉励在场的小朋友和学生要努力学习了。

离开宪法号后,我走到了附近的宪法号博物馆。这个博物馆由观众自愿买票,只是给出了一个建议的额度。我进去后才注意到,这个博物馆是一个未成年或儿童主题的博物馆,虽然其中的陈列对成年人也有教益,但如果没有携带未成年人的话就没有必要参观这个地方了。

附近还停泊着一艘现代军舰,于是我走近去看看,这一片区域一个游客都没有。我注意到这是一艘二战时期的驱逐舰。在入口处,挂了一个牌子说,由于冬季地面湿滑,不能参观。还提醒这艘船并没有针对游客游览进行任何改造。

这艘驱逐舰叫“卡辛·杨”(USS Cassin Young),弗莱彻级,1943年下水。在太平洋战场参加过实战,曾遭受过神风特攻队的攻击。战后更换过一些武器,主要是反潜装备、鱼雷发射系统和防空炮。1960年解除现役,1978年抵达波士顿作为博物馆舰。如果能进去看一看应该很有意思,我还从未参观过除航空母舰以外的战舰。在驱逐舰附近,我看到两只怡然自得的鸭子从这里路过。

随后我从一个桥到查尔斯河对岸,继续沿着自由小径前进,并来到一个叫作Old North Church的教堂,它坐落于North End这个历史街区里。这个街区是波士顿最早的居民定居点,至迟在1646年就成为了一个独特的社区。我很好奇中国是否有哪个城市保留了类似的历史社区。

Old North Church建于1723年。人们走进这个教堂后会立即发现它的独特之处,里面的坐席被划分为许多隔间(box pew),而不是一般的教堂长凳(pew)。每个隔间里会写上目前或曾经谁拥有这个隔间。在某个隔间,我注意到有个标牌写西奥多·罗斯福总统曾经坐在这里,于是我也坐在同样的地方体会了一番。可是,在这样一个教堂参加礼拜是什么感觉呢?

教堂的一个窗户叫作“The Newman Window”,罗伯特·纽曼(Robert Newman)是一位教堂司事,据说1775年4月18日,他曾经翻越这个窗户,逃脱了英国人的控制。不过教堂内的标牌也注明,这个传说可能并不准确。无论如何,当时纽曼和另一个人要去教堂钟楼挂两个灯笼——这是一个提前商议好的信号,意味着英军从水路来袭。当时,英军是准备去康科德收缴殖民地民兵的军火的。

与此同时,另一位美国史著名人物保罗·里维尔(Paul Revere)开始了著名的午夜的骑行——如果一些读者的耳边在此响起了瓦格纳的音乐剧“女武神的骑行”,那这是不合适的——向周围的民兵通风报信。次日便是著名的列克星敦和康科德战役,美国独立战争的揭幕战,殖民地民兵获得了胜利,紧接着它们便开始围困波士顿城内的英军。

我是在去年才知道保罗·里维尔这个人的,当时是去年的美国独立日,伊隆·马斯克还没完成收购推特,他发一条推文嘲讽推特的审查政策。那是一张图片,保罗·里维尔于1775年4月18日在推特发了一条推文:“英国人来了!英国人来了!”结果“推特官方”在这条推文下标注:“请了解英国人的税收对社会是有益的。”英国人对殖民地的税收是美国革命爆发的主要原因之一。当时我看不懂它的笑点在哪里,于是检索了保罗·里维尔这个名字,了解了背后的故事后,我也笑了。

至于自由小径后来的各个历史景点,我在此就一笔带过了。我先后走进了两座教堂,保罗·里维尔的故居,Old State House,Old South Meeting House。这些建筑各有可圈可点之处。

在里维尔故居附近,我路过一家零食店,看到里面有很多人在排队。于是我也好奇地走进去,看看是不是什么当地著名食物。我排队随便买了一种食物,把它送进口中后便立即感到它太甜了,跟甜甜圈差不多。这是一种我无法接受的甜度,吃了一半就把它扔掉了。在另外一个地方,我还路过了一段纪念纳粹大屠杀的道路,上面已经印了一些描述当时史实的文字,有些工人正在往上面涂写。

后来我走到了自由小道的南部终点,波士顿公园(Boston Common)。很多人坐在这里的草坪晒太阳、聊天、打球或遛狗,我也在这里坐了一会儿。相比纽约中央公园,波士顿公园附近的商业区建筑群显得和蔼了许多。这似乎是一种更加适合生活的城市环境。

波士顿公园紧邻着另一个公园,公共花园(Public Garden)。这里有一个湖,但在这个季节,它是干涸的。当然,我也没有看到什么花。看来这不是一个访问波士顿的好季节。在夕阳下,有一位街头表演者在一座桥上饱含激情地弹唱着。

我的自由小径的旅程在这里就结束了。接下来去哪里呢?此时我忽然想到,这一天晚上波士顿大学的天文台有一个活动,可以让游客使用望远镜。我此前原来打算报名的,那是它需要提前一周抢票,这是免费的,但在那个时间点我忘记了。它一周开放一次,据说很快就会被抢光。我决定先走到那个地方去碰碰运气。

很快我来到查尔斯河南岸的河边,并一直沿着河岸朝波士顿大学行进。同样是夕阳下在河边的行进,此时的体验让我很容易想起几天前在曼哈顿哈德逊河边的情景。同样是很多人散步、跑步和遛狗,在波士顿的查尔斯河边会感到更为宁静、祥和和安逸。在这里,硬化的路面旁边还提供了一条越野的土路。我感到,纽约和波士顿的关系有点像上海和杭州的关系。

我走进波士顿大学后,现在它们的教育学院找了个卫生间,随后走向天文台。不过,等走到天文台附近后,我一时半会儿没找到地方,此时我也打开天文台的推特页面看了一下,发现它刚刚发推文说,由于今晚天空有云,活动取消。此时,我也为自己失误忘记抢票找到了一个借口。

我恰好路过了学校的一个餐厅,正好想到自己还没吃午饭和晚饭,于是进去看了看。这架餐厅也是租给了各种公共餐馆,但点餐的机器是集中的,要比UVA的类似餐厅更先进。我看到一家中餐馆,于是试了一下,味道还不错。

结束以后,我从最近的桥回到查尔斯河北岸,再经过MIT,走回了住所。在河边,我看到几只野兔,这是我第一次在城市里看到兔子。在北岸可以看到对岸波士顿大学灯火璀璨的建筑,尤其是那座扭曲的计算机和数据学院的建筑。回到住所的时间是晚上9点15分,这个时间依然是很早的,于是我又打开电脑处理了一些事情,才去睡下。

Day 3 – 波士顿美术馆

波士顿的第三天主要是艺术之旅。由于艺术评论超出了一篇游记的范畴,所以这篇文章只限于从外部而不是内部做一些叙述。

9点41分,我离开了住所。由于这一天是离店的时间,所以我出发之前把房间打扫好,把箱子放在公共区域的一个合适的地方。Airbnb对于我这样的模范住户还收取可观的且同等的清洁费,这是很不公平的。

路上我终于遇到一家熟悉的麦当劳,进去吃了早餐。后来又在MIT——著名的麻省理工学院——的一家咖啡馆喝了杯咖啡。麻省这个翻译同样不符合中国大陆的译法习惯,据我所知,这是民国时期就有的翻译,所以可以说它还是一种台湾的译法。可惜,我没有时间仔细参观MIT的校园。

我在11点14分才进入波士顿美术馆。严格说来,我浪费了1小时14分钟的时间,因为美术馆10点钟就开门,而在里面的每1分钟都非常宝贵。好在,这是一个星期四,美术馆会开放12个小时,从上午10点开放到晚上10点。

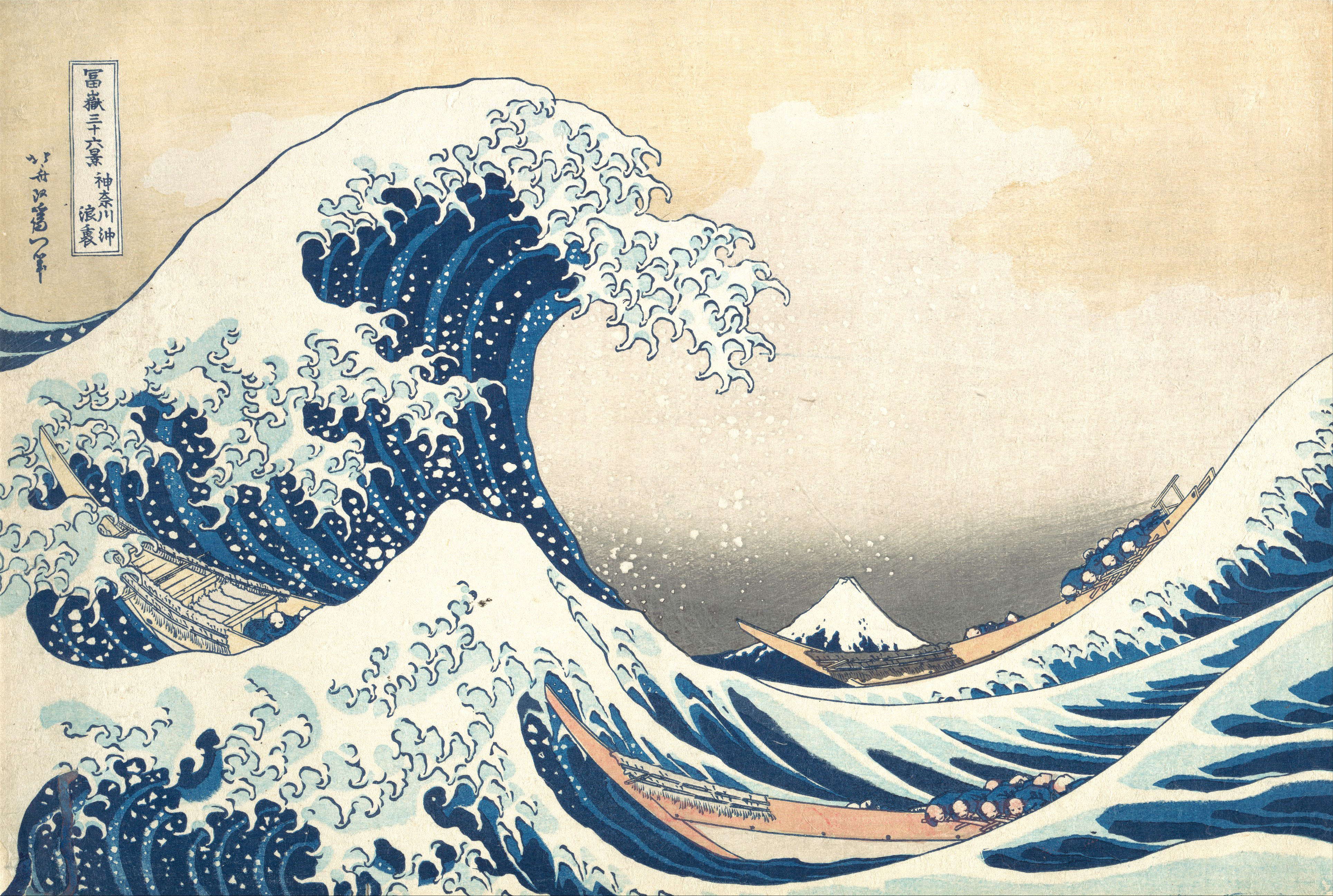

我先去看了一个关于葛饰北斋的特展,里面展览了非常多日本浮世绘作品,以及后来的受其影响的其他类型的艺术作品,尤其是它在西方国家的影响。这个展厅里的游客很多,很多人似乎都是慕名而来,显然他们也对这种来自日本的艺术很感兴趣。想要参观这个特展,需要买联票,而不是一般入场票。我买的是一般入场票,于是找到工作人员希望能给我换成联票,她很快就给我处理了,但是没额外收钱。我询问是否需要付款,她说不用。我查了信用卡账单,似乎也没有多余的支出出现。

葛饰北斋最著名的作品是《神奈川冲浪里》。这幅画以富士山为背景,海上的巨浪掀起了渔船,有人趴在渔船上。他的作品没有什么唯一的“原作”的说法,因为这些都是当时的印刷品,据说《神奈川冲浪里》现存几百幅。纽约大都会艺术博物馆也有馆藏,不过我印象里并没有见到。

这些浮世绘作品看起来的确很有意思。那上面的很多女人长得完全一样,面部状况也很刻板。从黑格尔主义美学的角度来说,这肯定是一种尚未开化的精神状态。

在波士顿美术馆,最著名的《神奈川冲浪里》就毫无特色地摆放在众多画作中间,它的对面还放置了一座巨大的乐高作品,据说是全球为数不多的认证的乐高玩家的作品。

离开特展后,我开始在馆里四处游览。这个美术馆跟纽约大都会艺术博物馆的展览品种在很多方面都很相似,古埃及文物,古希腊陶器和雕塑,欧洲绘画,也有一些来自中国的东西,尤其是佛像。波士顿美术馆和大都会艺术博物馆馆藏的古埃及文物如此之多,甚至让我怀疑是不是它们搜刮了全世界现有的相当比例的古埃及文物。馆内有一个巨大的欧洲绘画的画廊,走在那里面,那种陶醉于艺术中的感觉简直跟升天差不多。

我建议有教养的游客应该在星期四和星期五参观,因为这两天美术馆会从上午10点开放到晚上10点,12小时应该足够把全部展品过一遍了。

而我的游览时间要相对紧凑一些,但也更加巧妙,因为中间我还穿插了伊莎贝拉嘉纳艺术博物馆。下午5点24分,我暂时离开了波士顿美术馆,中间在一家披萨店解决了晚饭,前往附近的伊莎贝拉嘉纳艺术博物馆。

Day 3 – 伊莎贝拉嘉纳艺术博物馆

伊莎贝拉嘉纳艺术博物馆,英文名叫Isabella Stewart Gardner Museum,翻译过来的全称应该是伊莎贝拉·斯图尔特·加德纳博物馆。这是我第一次参观一个私人博物馆。这里人工安检颇为严格,一位大叔很仔细地看了我的包里有什么东西。我参观时,也注意到几乎每个展厅都会有工作人员在观察情况。后来我才猜到为什么这里的安保措施会这么严格——这是一家为数不多的遭遇过重大偷窃事件的艺术博物馆。1990年3月18日,两个不知名的人假扮成警察,捆绑了保安,偷走了这里的13副画作,这个案子至今未破。

Isabella Stewart Gardner当然是一个人名,一位女艺术收藏家。但如果忽略了他的丈夫John Lowell Gardner也是不公正的,他们俩都是艺术收藏家,不过他丈夫死得早。他丈夫是一位巨富。在他死后,伊莎贝拉逐步实现了他们的共同愿望,建成了这座博物馆。据说伊莎贝拉生前的许多行为很古怪。她在生前让一位画家给自己画了一幅肖像画,显然是把自己当成了一位女圣人。她的嘴巴张开,仿佛在说着什么。这个神态有些古怪。

这座博物馆里的花园很著名,它对游客的吸引程度也许跟上面的艺术作品不相上下。实际上,我在走进这个博物馆之前,以为这地方就是一个花园而已,根本不知道原来它也是一个艺术博物馆。(只是一个玩笑:我的社交媒体上两位发来到这里动态的人也有“责任”,他们只发了花园的图片,完全没有艺术品的图片)由于我是傍晚进来的,所以我能看到它日间和夜间的景象。

这个博物馆的三层楼摆放各种艺术品,包括雕塑和画作。我在这里同样发现了来自中国的一些东西,还看到一个基督教雕塑正好沐浴在夕阳之下。原来这里还有一个地窖专门存放中国艺术品,但是现在关上了门。

博物馆提供了语音扫码讲解,里面的声音会乐此不疲地介绍各个展厅里伊莎贝拉独具匠心的用意。他们强调,这些展览,它们的位置和朝向,全部都是伊莎贝拉自己一个人设计的。在许多展厅,这些展品安排得非常紧凑,因为这个人的收藏数量的确不一般。或许由于空间有限,这些作品都没有挂上任何文字讲解,连作者是谁都不会透露。

我走到二楼后发现了许多欧洲绘画作品,其中一些我似乎有些印象。一开始我不了解,以为可能是复制品(一个人怎么会这么有钱买这么多艺术品),但很快得知它们是真品后,便立即严肃对待起来。不过,在1900年左右收集购买艺术品可能要比今天要容易一些。

在这个博物馆观赏艺术品的一个其他体验是,这里的一切都非常精美。走在大都会艺术博物馆和波士顿美术馆一般只会把注意力集中在一个又一个艺术品上,而在伊莎贝拉博物馆则可以观察艺术品所在的整个环境。

最后,我又回到了花园,在这里流连了一会儿。这里就是我的整个纽约-波士顿之旅的最后一站了。我一度走出了这个地方,但是又走了回来,继续观赏了一会儿。这个花园集园艺和雕塑于一身,精致无比。游客不能走进这个花园。但是如果能在一个无人的夜晚走进去的话,这一定非常浪漫。

从波士顿洛根国际机场离开

我购买的是次日早晨6点返回夏洛茨维尔的机票,唯一的原因是便宜。不过我错误地买了基础经济舱,这种票不能携带登机箱,于是我只好后来临时升级。

离开伊莎贝拉博物馆后,我又回到了波士顿美术馆,在里面待了一个半小时,直到临近晚上十点快要关门我才出来。这还是我第一次晚上拜访一个大型博物馆。接着,我走回住所。走在查尔斯河的桥上,冷风袭袭,我不得不裹紧了衣物。抵达住所的时间是10点34分,我拿到行李后便去向附近的地铁站,乘坐地铁前往South Staion,再换乘公交车前往洛根国际机场。我上了公交车才知道,如果游客是乘坐Red Line地铁换乘的话,是不需要付费的。于是我只好把那张没用的公交车票随身带回了夏洛茨维尔。它还有机会使用吗?

晚上11点51分,我抵达了机场。进入航站楼后,我买了杯咖啡,找了块地板坐下,那里有一个插座可以给电脑、手机和充电宝充电,还吃掉了打包过来的披萨。我没打算在这个地方睡觉,而是打算保持清醒。附近也有一些其他游客在航站楼里过夜。凌晨三点半左右,安检处开门了。我又在候机厅里继续坐着。六点钟的飞机坐满了乘客,我旁边坐了一位来自中国的女生,她上飞机后很快就睡着了。

飞机起飞后,我看着下面的波士顿城市,这一片临海的城区位于南边,我从来没有来过,游客们也很少来这些地方。但想必这一片区域是更为真实的波士顿的生活。天已经蒙蒙亮,东边的天空有一片朝霞,城市里的万家灯火也依旧明显,主干道上的车辆已经密集起来。我想起,这也是我刚刚来到美国时在西雅图上空看到的景象。这是一个寻常的早晨。

发表回复