从哲学上说,婚姻是精神共同体,从心理学上说,婚姻是承诺,从法律上说,婚姻是契约。但在中国,婚姻不能从哲学、心理学和法律来理解,而只能从彩礼习俗来理解。在彩礼习俗中,婚姻是买卖,也就是女子的父母出售自己的女儿。哪怕是最终钱款流入女儿囊中,这也只不过是实质的变形。所以,中国的婚姻的实质就是交易。

我在《彩礼是推进性别平等和浪漫爱情的最大障碍》已经详细论证了彩礼所带来的危害。在这篇文章中,我将结合最近的“山西大同订婚强奸案”进行更详细的诠释。这个案件由于最近二审宣判出炉并维持一审原判——男子有期徒刑三年——引起了网友的热议和部分网友的愤怒。争论的焦点在于现有的证据是否足以支撑强奸发生的事实认定,尤其是所谓的“处女膜”问题。

一些法律专家,包括公共知识分子劳东燕,认为订婚并不意味着发生强制性行为是可被允许的,所以只要违背女性意志发生性行为,那肯定是强奸。

然而,以上的讨论都没有关注到彩礼在这一事件中扮演的角色,而这也是我多年来一直关注的问题。订婚仪式只是形式性东西,而彩礼才是实质性东西。

有报道指出,男子席某某通过某婚介所和女方在2023年1月认识,并且双方在5月1日举行了订婚仪式。在这个仪式上,男方交给女方家彩礼10万元和7.2克金戒指,并且答应在结婚时再给10万,还表示结婚一年后会在房屋产权证上添加女方姓名。也就是说,婚房也由男方提供。

我没有找到关于所谓的嫁妆的信息,所以女方可能什么也没有提供。另外,有说法指出,阳高县的彩礼的统一定价大约为20万或18.8万。

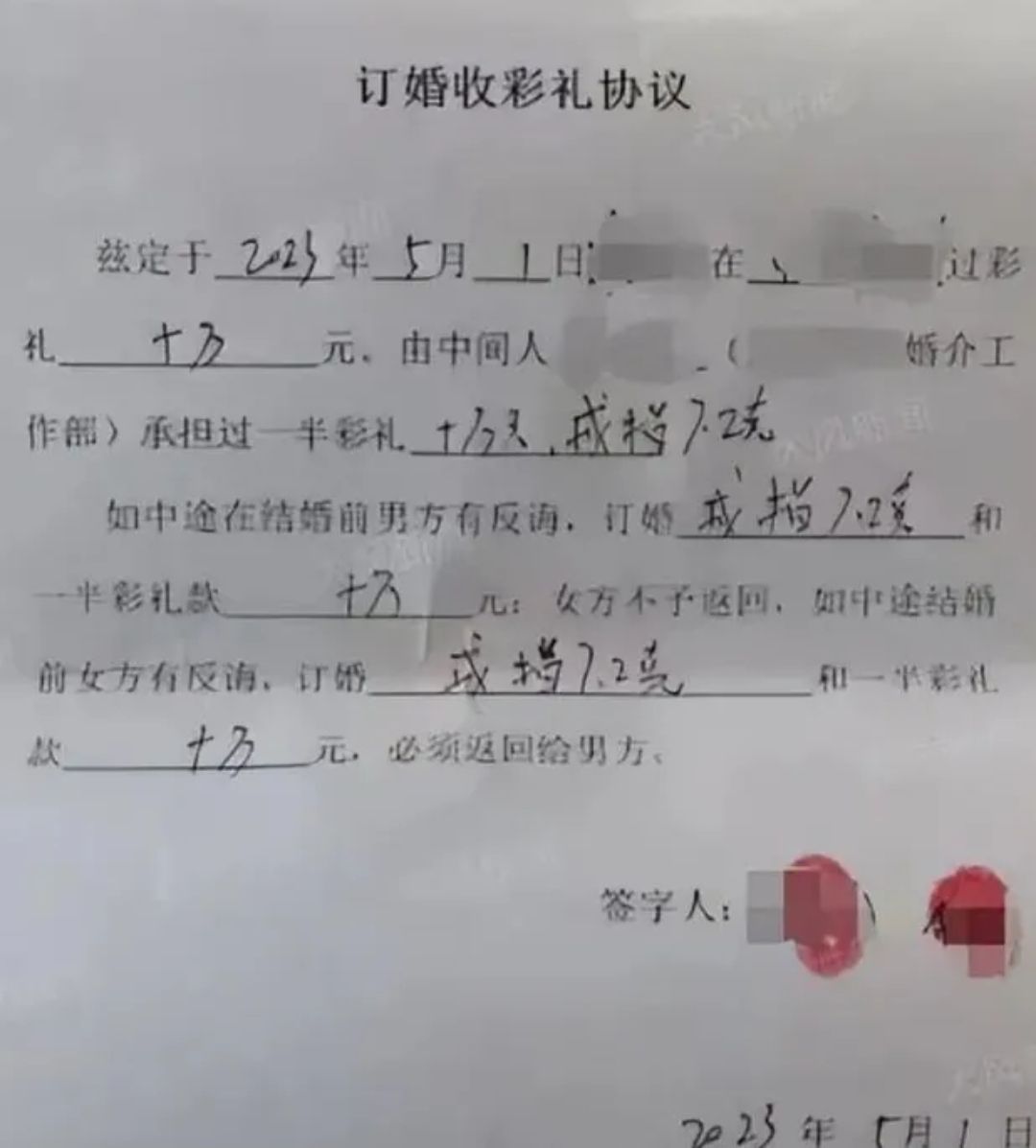

双方签订了一个《订婚收彩礼协议》:

我们从这纸协议中可以看出,假如男方在婚前反悔,那么女方不退还订婚宴收到的10万彩礼和金戒指。请注意婚介所高度介入了整个过程。

在5月1日订婚仪式结束后的第二天,也就是5月2日,席某某带女方去参观婚房,并且在上楼的电梯上就开始搂抱女方,进屋后便是案发事件,过程我不再赘述。网上的许多讨论对事发过程有各种不同诠释,我对这些诠释持开放态度。

相比于新闻媒体干巴巴的报道,自媒体上的故事叙述显得更加生动。比如有作者提到,女方的母亲在故事过程中扮演了有争议的角色。因为女方的母亲在得知事件后,第一时间并不是要报警为女儿伸张正义,而是要求现在马上领证、马上把女儿的名字写上房产证、马上交剩下的10万彩礼。席某某的母亲并不愿意,于是女方父母才选择报警。

包括劳东燕在内的法律专业人士认为,订婚并不意味着可以违背女性意志进行性行为——这当然是正确的——但其实该事件的重点并不在于订婚,而在于彩礼。从单纯的法律角度是无法理解这一事件的,而必须从文化批评的角度入手。

在订婚以前,席某某和女子已经交往了四个月,并且经常一起出行游玩,他们在此期间应该没有发生性行为,而这种情况在今天并不多见。而是什么因素促使席某某在订婚仪式后的第二天就忽然“把持不住”了?在我看来,这一因素不是订婚仪式,而是彩礼的交付。

人们在商店购物时,只要完成了支付环节,那么相应地,他们就拥有了商品的所有权。虽然席某某只是交付了一半的彩礼,但可以把这理解为分期付款,而在购物中,只要完成了分期付款的首付,也就拥有了对商品的所有权。彩礼和购物的逻辑是一样的,因为二者都是购买,只不过前者是买人,后者是买物品。所以,只要席某某支付了彩礼,他在心理上就会认为对女方拥有了某种意义上的所有权:“我昨天都把钱付了,我现在可以享受了。”

5月1日的协议上,席某某及其父母提供了什么?10万的彩礼首付、7.2克的金戒指,并且承诺将在婚礼完成后再提供10万彩礼,以及把女方名字写在房产证上。这有可能是席某某及他的父母这辈子最大一笔单笔支出。据说,席某某的父母是靠养猪为业的。对于席某某来说,情况就是,我父母已经把毕生积蓄拿出来了,如此巨大的付出,现在我应该得到我要得到的东西。

在现实世界中的大多数情况下,这一想法的实现往往不会遭遇什么阻力,但是女子却是一个罕见的不愿意进行婚前性行为的人,坚持认为正式婚礼以后才能进行性行为,而这也导致此时强行进行性行为就是违背了女性的意愿的。有朋友促使我注意到,女子不愿进行婚前性行为是相亲模式中的常见做法,因为把初次性行为保持到婚后才能确保获得自己想要获得的彩礼和其他利益。

当然,无论女子出于何种动机不愿进行性行为,发生了性行为都是强迫性的。彩礼的商品逻辑和法律逻辑发生了冲突。为避免从未读过我的博客的读者误解,我在这里要声明,第一,彩礼的商品逻辑的流行是我们这个时代的中国的集体症候,无论男女都深受其害;第二,“婚前强奸”或是“婚内强奸”都是不对的,正如劳东燕所说,订婚并没有性承诺的意思,而且根本不具备法律意义。而我想强调的是,发生在席某某脑子里的情况,发生在席某某母亲脑子的情况,以及发生在女方母亲脑子里的情况(报警以前),都意味着彩礼的商品逻辑占据了支配地位。席某某认为完成了彩礼的支付就相当于购买了性同意;女方母亲一开始显然也是这么认为的,这也是她为什么要促动尽快领证、尽快在房产证上写上女方的名字、尽快让对方支付剩下的彩礼,以便尽快完成交易。

我们无须法律专业人士提醒说,彩礼的支付不意味着性承诺。有教养的人当然都清楚这一点。但我要强调的是,普通民众的意识就是认为支付了彩礼就相当于完成了交易,相当于获得了性同意。而当彩礼的商品逻辑跟法律逻辑发生冲突时,普通民众常常在心理中认为商品逻辑是优先的。试图向个别的普通民众传达法治精神,试图用有教养者的逻辑去规范普通民众,这往往是徒劳无功的,因为普通民众被社会结构所主宰。更好的做法是解除彩礼的商品逻辑和法律逻辑之间的注定的冲突,从而使得普通民众不再遭遇这样的冲突。

所以,我支持的是彩礼习俗的无条件废除,因为这一习俗总体上不仅跟法律精神抵触,而且跟整个现代精神相抵触。最近,一家德国法院的一个判决也明确表示,彩礼协议违反公序良俗——其中一个原因是物化女性,侵犯女性的人格尊严——所以自始无效。只有根除婚姻中的商品逻辑,我们才能恢复婚姻的浪漫爱情基础和神圣性,并防止类似的事件再次发生。

总之,假如没有彩礼习俗,山西大同订婚强奸案或许根本就不会发生。彩礼给婚姻带来的商品逻辑的侵染已经毁坏了许多人的心灵。

向新年好进行回复取消回复