对于一个身在或者想要进入学术圈的人来说,想要成为终身教授,按照一般的流程,这个人要获得一个终身轨道职位(tenure-track position),再在一系列竞争和考核中成为终身教授。我把这个流程简称为轨道流程。

轨道流程之所以存在,其原因似乎很明显:大学的经费、场地和学生数量都有限,只能供养一定数量的教席,而想要获得教席的人总是远远多于提供出来的空位。在一些较早的大学,大学的终身轨道职位是没有薪水的,这些教师们得靠讲课来收取学生的听课费来维持生计,这样经费便不是限制终身轨道职位数量的原因。而现在,大学往往也要给终身轨道职位提供薪水,于是这些职位的数量也就是相当有限的了。所以,现在这些人面临着四重挑战:申请到博士项目、获得博士学位、申请到终身轨道职位、晋升为终身教授。在每一个阶段,大部分人都会遭遇无法入门、停止在那里甚至被淘汰出局的命运,只有少部分人会通过这一阶段。

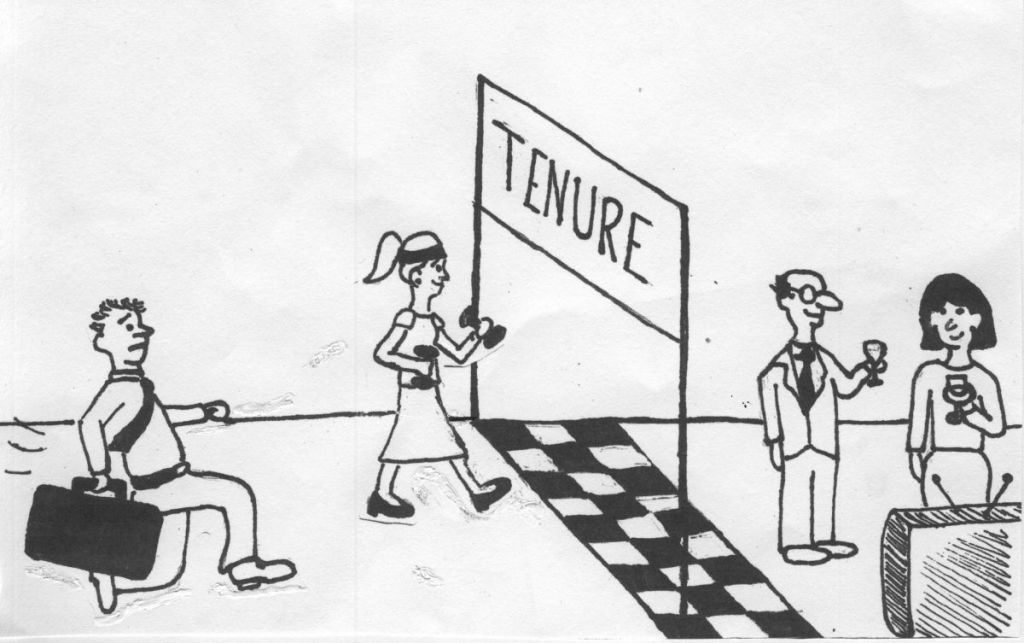

据说,当一个拥有终身轨道职位的人终于获得终身教职时,这可能是其人生中最快意的时刻之一。然而,有研究表明,这个人也只会体验到长约半年左右的额外幸福感,但在此之后便跌回基准水平。

本文会介绍一些天才或有才华的人的通往终身教职之路的故事,有些人是通过常规的攀爬轨道的方式获得终身教职的,而有些人则是直接获得终身教职。

攀爬轨道

争取终身教职的难度似乎是众生平等的,有时候连天才也不例外。天才找不到教职,而同时获得或把持着教席的许多人却是平庸之辈——这是一个相当常见的故事。

康德于1724年出生于哥尼斯贝格。1740年,康德进入哥尼斯贝格大学读书。1746年,他写了硕士学位论文,但没被他的导师克努岑接受,再加上其他原因,康德中断学业去当了六年的家教。在此期间,克努岑死了。1755年,康德才在哥尼斯贝格大学通过答辩,获得哲学硕士学位,又立即通过授课资格答辩,成为了哥尼斯贝格大学的无薪编外讲师,大学也不提供教室,康德甚至得自己租用一间教室来上课。那个时候,德国没有学士学位,而且硕士学位也是哲学学科的最高学位。

康德多次申请获得教授职位都未能成功。1756年他向国王申请递补克努岑的哲学教席,但信甚至没有送到柏林。而比他仅小半岁的同学基普克在1755年就成为了东方语言系的教授。1758年,哥尼斯贝格被俄国人占领了五年。1758年,哲学教席出现空缺,有包括康德在内的六人提出申请,但只有康德和克努岑的爱徒布克作为二选一的候选人被报到圣彼得堡,最终获得教席的是布克。1764年,哥尼斯贝格大学诗学教席出现空缺,但康德铁了心要等待哲学教席。1769年,埃尔兰根大学向康德发出哲学教席的聘书,康德原本已经答应,但又决心要留在哥尼斯贝格。1770年,哥尼斯贝格数学教席出现空缺,康德通过一些手段跟布克交换了教席,布克变成了数学教授,而他自己成为哲学教授。康德在轨道上待了15年,时年46岁,这个时间在今天来看似乎中规中矩。然而又过了11年,康德才出版了自己的代表作《纯粹理性批判》,这一年他57岁。康德可能是历史上的诸位天才中最晚熟的。

黑格尔在轨道上攀爬的故事甚至更加曲折一些。他1788年进入图宾根神学院学习,经过两年的学习,他于1790年在图宾根神学院获哲学硕士学位。这不是因为他天赋异禀,而是学制本来就是两年。1793年他在图宾根神学院获神学执照(Licentiate)——它相当于今天某些国家的副博士学位——从该学院毕业。黑格尔随后也做了几年的家庭教师和自由文人。他一开始并没打算进入学术界,直到1800年才改变主意。1801年他到耶拿大学,通过授课资格答辩,成为无薪编外讲师。1805年他想方设法(至少给歌德写了两封信)晋升为“特聘教授”(professor extraordinarius),但这个职位依然是无薪的,所以只能算半个终身职位,虽然歌德帮他搞到了一点微薄的收入。更可气的是,他的教职竞争者、同事兼论敌弗里斯抢先一步于同年在海德堡大学搞到了真正的终身教职。

1807年,黑格尔完成了自己的代表作《精神现象学》,同时也离开了耶拿大学。此时耶拿大学因为战争、经费和人事原因而急剧衰落。为了维持生计,又由于找不到教职,黑格尔先后做报纸编辑和文理中学校长。虽然他暂时脱离了轨道,但他始终把眼睛盯在教职上,并且撰写了另一部代表作《逻辑学》,从而也为获取教职努力。1817年他终于成为海德堡大学哲学教授,时年46岁,跟康德在同样的年纪获得终身教职。1819年,他跳槽到柏林大学,开启他人生中最辉煌的生涯。

叔本华在1809年进入哥廷根大学读书,后来转学到柏林大学。虽然他跟耶拿大学没什么关系,但是1813年他把博士论文寄给了这所大学,并获得了博士学位。(后来马克思也通过这种方式弄到了哲学博士学位,然而从传统来说,获得博士学位必须通过答辩,可见耶拿大学是一个当时的学位滥发中心)耶拿大学较早地就开始在艺学院颁发博士学位,这并不意味着这个学位要比康德的哥尼斯贝格大学哲学硕士学位含金量更高,它们实际上是同级的。叔本华家境很好,所以不着急找工作,当了几年自由文人后写出了《作为意志和表象的世界》。在意大利旅游一年后,叔本华决定进军学术界,并选择了柏林大学。

随后便是那段著名的他跟黑格尔之间的奇闻异事。1820年,在柏林大学就职资格答辩中,黑格尔向他提出了一个问题,叔本华在答辩中暗讽黑格尔不懂自然科学。但是黑格尔似乎不计较这些,他给叔本华投下了赞成票。同时,叔本华把自己的课程时间安排在跟黑格尔的课程同样的时间,这迅速被证明是自取其辱,据说只有5个学生去听叔本华的课。此后,叔本华离开了学术界继续做自由文人。19世纪中叶时,他在《附录与补遗》中嘲讽整个“大学里的哲学”。时至今日,虽然他的大名已载入哲学史史册,但叔本华的哲学在今天的哲学系仍然属于旁门左道。

马克思在1835年进入波恩大学读书,在喝酒和打架的生活中胡闹了一年后转入柏林大学,1841年写完了博士论文并寄给了耶拿大学,也在未经过答辩的情况下获得了哲学博士学位。实际上,一位耶拿文学教授是马克思的朋友,马克思能拿到博士学位这件事多亏了他的运作。

今天我们能读到叔本华和马克思的耶拿大学博士论文,很显然叔本华的论文的质量要高出许多,而且从今天的视角来看仍然是一篇很好的博士学位论文。至于马克思的文,姑且不谈它的质量,就连引用率查重这一关都过不了。

马克思在毕业以前就想弄到一个终身轨道职位,于是他开始准备就职资格论文。他打算去波恩大学,因为他的朋友鲍威尔在那里担任讲师。但有失明智的是,这两个人在合作编辑或写作一些宣扬无神论的作品,这导致鲍威尔被剥夺职位,也导致马克思进入学术界的希望破灭。马克思做了一段时间报纸编辑后,成为了一个自由文人。虽然马克思被广泛称做一位哲学家,但至少他的哲学同样在今天的哲学系(中国大陆除外)中不受待见。

康德和黑格尔的命运是相似的。他们都在轨道上经过长时间的等待和争取,并都在46岁那一年获得了终身教职。叔本华和马克思的命运也是相似的,他们都获得了一个有水分的博士学位,并且由于没有遵守学术界的游戏规则而出局,并且他们的哲学在今天的哲学系也不受承认。

即便是爱因斯坦也没能直接获得终身教职。他生于1879年,在1905年从苏黎世大学获得博士学位,时年26岁。瑞士和德国一样,在这一时期只有博士学位,大学一毕业就是博士。同年发表了那四篇著名的奇迹年论文。即便如此,1908年伯尔尼大学才为他提供了一个薪水微薄的讲师职位,以至于爱因斯坦需要继续在专利局工作。1909年,苏黎世大学给他提供了一个副教授职位。1911年,布拉格查理大学以正教授职位吸引到他,他为此也成为了奥匈帝国公民。他只花了三年时间攀爬轨道,这个时间可谓是相当快的。但有记录显示,爱因斯坦获得博士学位的历程并不愉快,他不得不屈就于一些学术圈游戏规则。据说一开始他提交的是狭义相对论,但被拒绝了;后来改成了一篇符合学术“规范”的平庸论文,但一开始仍被退修,说篇幅太短。

弗洛伊德出生于1856年,他在1881年获维也纳大学医学博士学位,时年25岁。奥地利跟德国一样,这一时期只存在一个学位:博士学位。1885年他通过维也纳大学的授课资格答辩成为无薪编外讲师。当然,作为一名心理医生兼心理学家,弗洛伊德要在“业界”花去更多时间,并不依赖授课来糊口。1899年,弗洛伊德发表了《梦的诠释》。1902年,弗洛伊德总算成为了维也纳大学特聘教授,但这是一个无薪岗位,但也没有授课责任。虽然维也纳大学支持这项任命,但维也纳当局的官员却因为某种原因拒绝了。后来是弗洛伊德的一位朋友贿赂了官员才把事情办下来。弗洛伊德要在1920年才能成为维也纳大学普通教授(professor ordinarius),这一年他已经64岁了。以弗洛伊德当时在欧洲的名声,这件事怎么看都是维也纳大学的历史污点。

直步青云

席勒出生于1759年,他在任何意义上都不是一位职业历史学家,也没有上过大学。他由于《尼德兰叛乱史》这部著作于1789年成为耶拿大学哲学教授,时年30岁。他没有成为历史学教授的原因是,这项任命遭到了历史系教授的强烈反对。

费希特生于1762年,1780年进入耶拿大学读书,后来转学到莱比锡大学。他因为家境原因在1784年中途辍学,没能获得任何学位。当了大约六年的家教后,费希特写了一本联系康德哲学的宗教哲学小册子,使自己在德意志智识圈一夜闻名。后来他又匿名写了两本评论法国革命的小册子。他在1794年直接从一个自由文人成为耶拿大学哲学教授,这一年他32岁。

最夸张的是谢林。这个以早熟闻名的人出生于1775年,1790年便进入图宾根神学院,比他的室友黑格尔和荷尔德林小5岁。该学院的常规入学年龄是20岁。1792年他就获得了哲学硕士学位,1795年获神学执照,从学院毕业。在当了两年家教后,谢林在1798年成为耶拿大学哲学教授,年仅23岁。

席勒、费希特和谢林这三个人有好几个共同点:他们都供职于耶拿大学;都受到歌德的赏识;而且,他们都是“特聘教授”,而这是没有固定薪水的终身教职。耶拿大学同时期还有另外一堆“特聘教授”。可见,耶拿大学不仅是一个学位滥发中心,而且是一个教职滥发中心。而耶拿大学还有一个问题,那就是就带薪教授的薪水也很低。

这种策略也有益于让耶拿大学成为当时的一个欧洲的学术中心,尽管没有持续多久。今天这种策略仍然并不罕见:某些大学招收一大批终身轨道职位人员,却只提供极少比例的终身教职,结果是大多数临时人员都得走人,这些大学也因此招致恶名。

牛顿出生于1643年。1661年,18岁的他进入剑桥大学读书,1665年获本科学位。1665-1666年,牛顿在回家避瘟疫期间取得科学研究的重大突破,仅花了五年时间就打破了天才十年定律。疫情结束后他重返剑桥,1667年当选为研究员(fellowship),1668年获硕士学位。1670年,艾萨克·巴罗主动退掉自己的教席,把它交给牛顿。如果把研究员定性为一个编内的非终身教职的话,牛顿仍然不是直接获得终身教职的,尽管他只花了两年时间,比爱因斯坦还短一年。

不过,也有一些人是真正地从终身教职上做起的。心理学家卡尔·罗杰斯出生于1902年,1931年在哥伦比亚大学获得博士学位。1930年开始,他在纽约州的罗切斯特的一个儿童心理部门做一份咨询和研究的工作,并且持续了十年时间。这十年中,他也在罗切斯特大学社会学系和教育系开课,后来心理学系也邀请他开课,同时他也在撰写专著。1940年,他从俄亥俄州立大学获得了一个正教授职位。对此,他在一篇自传文章中评论道:

我衷心建议学术界人士都从正教授开始自己的职业生涯。大学的教员在一步一步的职称晋升过程中,往往只学会一门功课,就是不要出头犯忌而招惹是非。我没有经受那种常常是有辱人格的升级竞争,对此,我心头常存感恩之情。

罗杰斯要比弗洛伊德顺利得多,这很可能是因为欧洲大学的教席长期处于饱和状态,而美国却在相当长一段时间布满了机会。无论如何,罗杰斯的这番忠告似乎没有注意到大多数人面临的残酷现实。

近些年来,从科技界进入学术界且直接成为正教授的例子屡见不鲜。然而,这些人跟卡尔·罗杰斯一样,虽然毕业后一开始没在大学里待着,但无论是他们的工作领域,还是大学里的相关专业,本来就都具有研究和应用的双重性质。只要他们在自己的应用领域做得非常出色,那么本来就可以在业界和学术界之间轻松跳跃。

文学界也有许多作家在大学里担任教授。以中国为例,北岛在香港中文大学担任教授,但他担任的是非在编的不在学术轨道上的“荣誉教授”。另外还有格非在清华大学,王安忆在复旦大学,莫言在北京师范大学,他们的职位的确是真正的终身教职,不过他们教授的领域都是写作,而非文学研究。写作也是一个具有研究和创作双重性质的领域。

不仅是作家,文艺批评家也是如此。詹姆斯·伍德在1988年从剑桥大学耶稣学院以第一名的成绩获得硕士学位,后来他成为撰写文艺批评的职业作家。2014年以来,他成为哈佛大学的文学批评实践教授。

不过,像布雷松这样的摄影家却拒绝了荣誉博士的授予,跟学术界保持了有意的距离。他的回应是:“你觉得我是什么教授?小拇指教授?”显然,布雷松看到了艺术创作和学术的不同逻辑。

许多中国人很有可能倾向于迷恋体制、编制或教授这类东西,作家或艺术家们也概莫能外。金庸便是一个典型,1999年到2007年,他受邀担任浙江大学人文学院院长和历史系博士生导师,这当然是出自他作为作家的声望,而非学者。颇为古怪的是,金庸非常迷恋他的“历史学家”、博士生导师和“终身教授”身份,并有意地回避他的作家身份。人们希望他在讲座里讲文学创作,但他坚持只讲历史学。当时许多历史学者和听讲学生表示这个人根本不懂历史学。但金庸似乎对历史学动起了真格,他从浙大辞职后在剑桥大学攻读下来了实打实的历史学硕士和博士学位。但古怪的是,2009年他又注册了北京大学中文系的博士生项目,据说他没有完成学业。

结语

攀爬轨道和直步青云是获得终身教职的两种途径。绝大多数人都会攀爬轨道,而且这一途径对许多天才来说也非常艰辛,以至于许多人会中途放弃。而直步青云则适用于那些身在业界或文艺界的佼佼者,而非人文学科或理科。

假如一个人既很有天分,又有足够的闲暇——这同时意味着他有很好的物质条件——那么这个人能否独立地做出很好的人文或理科研究,以至于可以获得一张通往终身教职的船票?需要实验室协作的理科似乎不太可能,但人文研究似乎有可能。马克思、叔本华和尼采的哲学作品都不合当时学术界的“规范”,虽然它们可以是很好的著作。黑格尔的《逻辑学》、弗洛伊德的《梦的诠释》和罗杰斯的作品的确可算是在学术圈外写出来的,他们不仅受过学科训练,也严格按照学术规范来写作。另外,马克思的《资本论》也很有可能为自己赢得一张通往经济学教席的船票,尽管这件事在实际上并未发生。

这是有可能的,但不仅需要天分,也需要努力。实际上,人们可以像叔本华、马克思或尼采那样,做自己喜欢的研究,自成一个世界,根本不必关心大学里的专业学者的想法。然而,绝大多数人要么没有能力,要么不愿付出。

独立研究的高成本,闲暇的普遍匮乏,大学吸纳各种自由文人进入大学体制并侮辱其他人为民间科学家或哲学家,终身教职成为一个庸俗的梦想,这些原因都导致学术体制圈逐渐垄断了研究,并导致自由研究的消亡。这很有可能是我们这个时代的悲哀。

发表回复