在高中入学的时候,每个新生需要填写一个关于个人信息的表格,而这张表格的一个项目是填入自己想考的大学。我不记得我填的什么了,而且那个时候我并没有想到要考什么大学,但总是要写进一个进去。多年后,有人告诉我,我当时填的是“浙江大学”,而我听说后感到有点诧异——这算是一个巧合吗?无论如何,刚读高一的我对浙江大学可谓是一无所知。

无论如何,直到读高二我才逐渐形成了一个目标,而当时身边很多人都形成了这样一个目标。当时,我们把它称呼为“梦想”或“理想”。

我当时的“梦想”是中国人民大学。为什么会是它?可惜,我目前的脑中浮现出来的回忆并没有为回答这个问题提供充分的资料。我当时并不确切了解大学是什么样,更不了解远在天边的中国人民大学。那个时候也没有发达的互联网,所以我也并不确切了解中国人民大学的校园风貌,也不了解这所大学的气质和历史。在高二的暑假,我曾经去北京旅游,并且专程在那几所大学里转悠过,那是我第一次知道中国人民大学长什么样。

总之,我是在对一个对象几乎一无所知的情况下就把它视为一个目标。用弗洛伊德的话说,把它变成了力比多的贯注对象。这有点像那些不知道对方长什么样的网恋。在这些情况下,一个人贯注的对象在很大程度上只是自己的主观创造,而跟客体本身关系不大,而主观创造和客体也不一定要产生联系,所以这基本上是一种幻觉(hallucination)。许多网恋对象甚至网友对见面感到担忧甚至抵触,这是因为他们恐惧现实会打破他们自己的幻觉。青少年特别容易陷入幻觉而无法自拔,无论这种幻觉是一个目标的大学,还是网恋。

读高二的时候,有一次年级集会,学校邀请了一位煽动型演说家,让我们所有人站在下面听他演说。大多数人都不为所动,但有些同学似乎特别容易跟着陷入狂热。那位演说家邀请了几位同学上去跟他互动,其中一个环节是让同学们大声喊出自己梦想的大学,而其中一位男生竟连呼三声“中国人民大学!”“中国人民大学!”“中国人民大学!”由于他使出了全身的力气喊这个名字,喊完这三声后他直接跪倒在了地上。

那一刻,我开始反思所谓的“梦想”——为什么这个人也想考中国人民大学?我跟这个人有什么共同之处吗?中国人民大学究竟对他意味着什么,以至于他陷入了片刻的癫狂?但由于我当时只是具备极其有限的反思能力,所以结果只是我不再对外宣扬“中国人民大学”,并且也逐渐跟它摆脱了关系。

后来我在新闻里读到一些南方科技大学教育改革的消息,我才逐渐转变了方向。自那以后,我的认识是,南方科技大学是一种有希望的新型大学,而其他的大学都是无可救药的旧大学。唯一的问题在于,它似乎不招文科生。读高三的有一天,南方科技大学派人来学校宣讲,我立即前往,询问他们是否招文科生,而我得到了意料之中的否定回答,于是便只好悻悻离去。

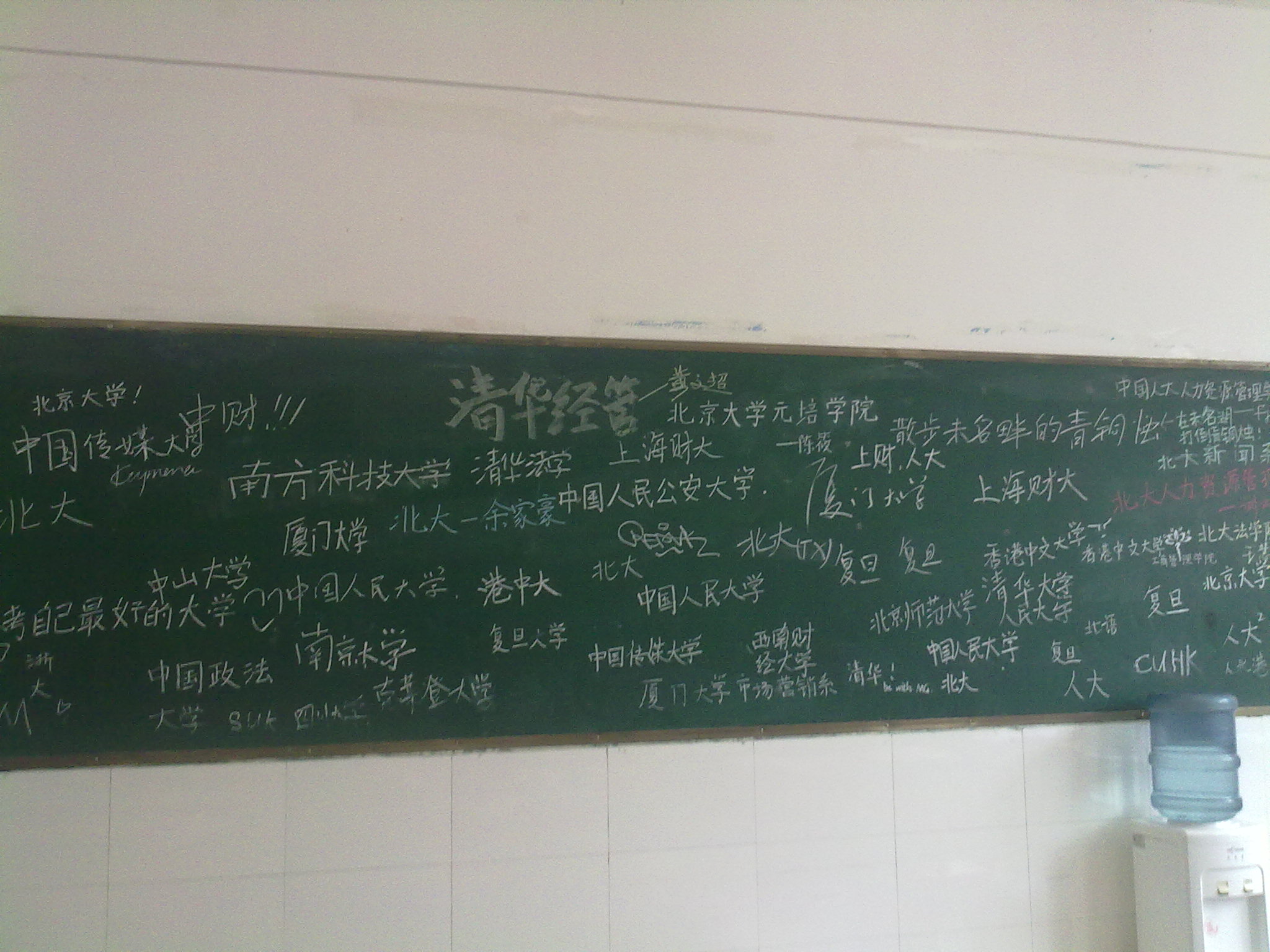

我们班每个人都在教室后面的黑板上写上了自己的“梦想”的大学,而我写的是“南方科技大学”,那个时候我已经知道南方科技大学不招文科生了,所以这次书写也是一次对集体情感仪式的抵抗。

高三这一年对于许多中国人来说都是不堪回首的一年,从早到晚,拥挤的教室里人们只是在做同一件事——做题。这一年在我的无意识留下了深刻的印记,因为多年以后我还会做关于高三和高考的噩梦。

一个“梦想”对于很多人来说都是一个驱使自己坚持下去的信念,即便它实质上是多么空虚。但是,对现在的我来说,它的实质性要比有用性更重要。所以我是断然不会去做高中老师的,因为这样的话我就不得不去假装尊重那些空虚的梦想,并且痛苦地意识到我的学生们对生活在这个国家的前景的肤浅乐观。当你日思夜想要“上岸”时,我只会带着痛苦的讥讽口吻说:也许岸上什么都没有?

然而,一旦从高三的沉重负担中解脱出来,人们似乎也更容易从那种空虚的梦想解脱出来。班上大多数同学都没有实现自己的“梦想”。一位同学的“梦想”是北京大学,但是他考上的是浙江大学,他显然感到非常遗憾,发了一个QQ空间动态说,“我们以为我们的梦想都会实现。”

尽管那个作为信念的“梦想”陪伴了很多高中生至少两年时间,尤其是在高三那阴森恐怖的一年成为了它们为数不多的信念,但事实证明,一个人在高考后从心理上完全地抛弃“梦想”大概只需要两天时间。

我愉快地填报了志愿,并心怀期待地去了四川大学。读本科的时候,我偶然会想起中国人民大学,并且逐渐发现这个学校的气质跟我的个性完全不符。我的一位朋友曾经在这所大学读硕士,而根据他的说法,他毕业的时候几乎是从那个学校逃出来的。真是不可思议,为什么我读高中的时候没有意识到这个问题?

稍微一思索就知道,所谓的“梦想的大学”几乎是被符号化为排名体系中的一个位置,而失去了它们本身的气质。一般来说,以你现阶段的考试成绩来说,你是考不上这些学校的,但是也许你再努力学习一番,并且再加上一些运气,也许你就能考上。所以,所谓的“梦想”只是反映了你想要考得更好并且获得更高排名的欲望。至于这种欲望背后的驱动力来源则是另一个复杂的问题。

高考和网恋主要是青少年面临的问题,但许多年轻的成年人却也面临类似的问题。只不过,高考变成了考公,而网恋变成了看直播和追星。它们都是虚幻的目标。当成年人在嘲笑那位要去大城市拱白菜的衡水中学青少年时,他们自己也在做着类似的事情。

如果说高考和网恋的问题主要还发生在内心,并且看成是一个成长阶段的话,并且可以赋予某种青涩感的话,那么问题似乎还不那么严重。考公、直播和追星的疯狂程度却不仅在于内心,而且也是外显的。

伴侣给主播巨额打赏而闹离婚的事件,以及主播因为美颜、换脸和换声软件出差错而露馅所导致的退款事件,都在频繁发生。有些人打赏主播出手阔绰,却对身边遇到的乞丐十分冷漠。最近,一位女主播被自己所在公司告上法庭,因为公司要求她跟“榜一大哥”“谈恋爱”而她拒绝了,而这一说法或许只是上床的委婉形式。直播行业似乎在影响各个年龄段,因为“一笑倾城”和“秀才”在中老年群体那里也收割了不少粉丝,有些中老年人甚至专程前往他们所在的地方寻找他们。

在追星领域似乎没有发生什么新的现象,尽管疯狂程度从未下降。考虑到中国大陆的新锐年轻明星越来越缺少个性——这些人的性格都是一个模子刻出来的——这种情况似乎更加令人担忧。为什么人们会对一个没有个性的人贯注那么多的力比多?

对于大多数情况来说,考公、直播和追星都是陷入了虚幻的目标,或者说,陷入了由自己主动构造的或者受他人和文化影响而形成的幻觉性的欲求之中。这种虚幻的目标与客观对象只有很小的联系。

直播和追星的幻觉性质是昭然若揭的,所以这里没有必要详细展开。接下来我稍微着重探讨为什么考公——对大多数人来说——是一个虚幻的目标。在山东,考公准备是从高考后立即就开始的,并且那里已经出现了封闭式住宿式的考公培训机构。这一切看起来只是高考的直接延续。

有些人认为公务员意味着一种较高的社会地位。但这只是在认同这一信念的小圈子内部有效,而对并不认同这一信念的大多数人来说无效。一般来说,只有体制内职务到了一定的等级才会被承认属于较高的社会地位,但大多数基层公务员注定无法到达那个等级,所以他们的社会地位跟普通民众没有什么区别。所以,假如一个人认为一“上岸”就进入了较高社会地位的等级,那么这就是陷入了幻觉。

不过,我担忧的是一种更一般的情况。高中生的“梦想”之所以是虚幻的,是因为他们的“梦想”并不反映那个大学本身的性质以及自己的个性跟那个大学的气质的匹配性,而仅仅是反映的是自己在考试排名中的理想位置。由于这个理想位置是相对于其他所有人的考试成绩,所以考试排名中的理想位置也可以看成是一个凝缩版的社会比较,它可以作为日后的一切形式的社会比较的预演,以便让他们尽快适应社会比较。中国人在很小的时候就会被家长和老师灌输一整套关于“别人家的孩子”的社会比较的观念,而这本质上是由它者灌输给自己的理想。

同样地,在大多数情况下,考公的“上岸梦”同样并不反映公务员工作本身的性质以及自己跟这份工作的匹配性,而同样是由它者灌输给自己的理想。这些人相信公务员这份工作是“好”的,并且也能给出一些理由来为之辩护。但是,支配他们去考公的深层观念和那些理由(如稳定、待遇、不用加班等)在本质上却是脱节的,因为这些理由是从外部找来的,而不是由自己的深层观念所直接生成的。这种脱节有很多现实表现,比如一个人说企业太累不想加班而去考公,但假如这个人如愿以偿考上公务员,并且发现公务员也在加班而且没有加班费后,这个人就会放弃当初这个理由。这说明,当深层观念和理由冲突时,他们会选择深层观念而不是理由。

陷入上岸梦的人往往都对岸上的景象产生了幻觉,而假如他们真的上了岸,往往会发生现实跟自己此前的幻想大不相同,于是不得不去适应新的情况。这些人大多会陷入客体关系理论家唐纳德·温尼科特(Donald Winnicott)所说的“虚假的自我”,亦即一个建立在迎合它者愿望而不是遵从自己的真实感受基础上的自我。在温尼科特看来,陷入“虚假的自我”的人的人生很有可能会缺乏意义感,因为他们总是在尝试着适应这个世界,而不是把经历和体验这个世界,并且把世界当作是可以满足自己主观愿望的场所。

当然,这里有必要强调一下,我所说的是大多数人,而不是所有人。我身边也有这样的朋友,他想要考公,很清楚自己想要的是什么,而且难得可贵的是,他还知道自己不会从中得到什么。但这并不是大多数情况。

总之,考公、看直播和追星是我们这个时代的中国的成年人特别容易陷入的虚幻的目标。当他们陷入了这样的虚幻的目标时,他们的心智状态就和那些准备高考和陷入网恋的青少年一起退行到了非常幼稚的水平,即生活在一个由自己织造的关于客观现实的主观景象中,并且以为这就是现实。虽然这种状态在某些情况中可能是意义重大的——对于小说家和思想家来说尤其如此,以及对于度过像高三或牢狱生活这样的艰难岁月——但是假如让它主宰自己的人生,而不是主宰自己的想法,那么它就是有害的。

回复 Stephen Leng 取消回复