对浪漫爱情的一个强有力的批评是认为它是一种错觉或幻觉。所谓错觉(illusion),就是对现实的错误的或扭曲的感知,并把这种感知当成是现实的真实反映。所谓幻觉(hallucination)就是加强版的错觉,它指的是主体自身凭空产生的感知。中国的俗语“情人眼里出西施”就反映了对浪漫爱情的这样一种反映。当男友对女友夸赞她的美丽时,女友便可能以这句俗语作答,意思就是自己其实并没有他所看到的那样美,也就是说,自己被他理想化了。

为什么一个人偏偏爱上的这个人,而不是别人,而且还爱得死去活来、刻骨铭心?这种理想化是如何发生的?这是一个引人深思的问题,而且这不是科学能够完全回答的问题。黑格尔对此解释得比较简单,他停留在了主观的特殊性和偶然的任意性这里便止步不前:

在浪漫爱情中,一切都是围绕着这个人爱着这个人而展开的。为什么偏偏是这个人,唯一的原因在于主观的特殊性,在于偶然的任意性。每个人都会认为自己的爱人是最美的、最完美的,而世界上没有其他人比她更优秀,尽管他们可能认为其他人也很普通。但正是由于所有人或至少是许多人做出了这种排他性选择,爱上的不是唯一的神阿芙罗狄蒂,而是每个人心中的阿芙罗狄蒂,甚至更甚,这表明许多人被认为是一样的;事实上,每个人都知道,世界上存在许多漂亮、善良、优秀的女孩,她们都——或者至少大多数——找到了自己的爱人、崇拜者和丈夫,在他们眼中,这些女孩是美丽的、贤惠的、可爱的等等。

《美学》

不过,黑格尔在此给出了一个有趣的论证。由于大多数女孩子都会遇到自己的爱自己的男人,而这些男人把她们看成是“最完美的”,这正好表明了这些被爱的女人其实在现实中是一样的。

认为理想化是错觉或幻觉的观点

康德明确认为浪漫爱情是一种错觉,他提到:

情感如同昏睡,会自行消散;激情则如同疯狂,它沉溺于一个不断加深的念头。爱着的人仍能保持理智;但坠入爱河的人却不可避免地对爱人的缺点视而不见,尽管这个人通常会在婚礼八天后恢复清醒。

《实用人类学》

叔本华也认为浪漫爱情是一种乔装打扮的本能,是想要维持种属的生存意志。

弗洛伊德虽然没有直接说浪漫爱情是一种错觉甚至幻觉,但这一结论是可以很容易从他的学说中推导出来的。他认为,爱情是一种力比多能量的转移,自我把力比多能量投注到对象身上。而这意味着浪漫爱情不过是性的表现,而纯粹的浪漫爱妻是不存在的。同时,他认为浪漫爱情中的理想化,其实是把自我理想移植到对象身上,并用对象取代自己的自我理想。而这意味着对方的理想形象是不真实的,因为它是来自于自己。这两个基本观念都意味着浪漫爱情是一种错觉。

今天的互联网有许多内容都声称浪漫爱情是一种错觉甚至幻觉。这种观念在中文互联网非常流行,一些心理学自媒体以及像武志红这样的心理学家的自媒体都宣称爱情是一种幻觉。许多人也认为,浪漫爱情是飘忽不定、转瞬即逝的,它们注定会消亡。我之前已经讨论过“性缘脑”、“恋爱脑”“精虫上脑”这样的流行话语。这些话题虽然未必直接说浪漫爱情是一种错觉或幻觉,但却在把公共话语拉向这一方向。

理想化:总体的和谐的透镜

浪漫爱情中的理想化是不是一种幻觉?也就是说,当你认为自己的所爱之人是多么的与众不同时,其他人只是觉得这个人很普通而已,此时可不可以说你陷入了错觉?

我记得我读高中时询问我身边的一位男同学:“你不觉得她很好看吗?”他听后尴尬地笑了笑,思索片刻后说:“身材确实不错。”想必我再去问十个男生或女生,他们也会给出类似的回答。

这里再考虑另一种情况。一个年级有几个公认的美女。我身边几个男孩子喜欢下课后跑到另外一个班那里看一个美女。假如他们也问过我的意见的话,那么我的回答或许是这样:“我理解你们认为她是美女,她确实好看,但是我没有什么特别的感受。”

同样地,大家在生活中也不时会遇到让自己侧目的美女或帅哥,但这些人所带来的似乎仅仅是感官上的愉悦,而没有引起动机上的任何波澜。

当绝大多数人都认为那个女子很普通的时候,但我却对她产生了浪漫爱情当中典型的理想化。那么,我当时陷入错觉了吗?粗略来看,这似乎是一种错觉,因为我把一种普通的事物看成是卓越的事物。

但假如深入思考的话,事情却没有那么简单。从长相角度来说,我自己也会承认这位美女要比我当时心头的那个女孩子要(远远)更加漂亮,尽管恰恰是后者而不是前者在我心目中激发起了我们称之为“浪漫爱情”的感受。而假如我真的认为并且相信我看上的女孩子要比那位美女更漂亮的话,那么这毫无疑问是错觉甚至幻觉;但是假如我承认那位美女要(远远)更加漂亮,那么我陷入了什么何种意义上的错觉或幻觉?

大家不妨此时此刻做这样一个实验:找到一张你曾经爱过但现在已经全无感受的人的照片,仔细地揣摩自己当下看这个人的照片的感受和当时看这个人的照片的感受之间的不同。但是也要提醒的是,假如你对那个人还有一些感受(哪怕不是浪漫情感而是恨意),这一实验也会带来一些情绪波动。

就我而言,我的结论可以简单概括如下:照片里的人还是那个人,但是不仅已经完全无法激起同样澎湃的感受了,而且我似乎看到了以前没有看到的一些东西。在以前笼罩着我的是一种总体的和谐的美感,而现在我仿佛看到了更多的细节上的瑕疵。这种总体的和谐的确可能略微提升一个人的颜值,但不可能带来脱胎换骨的改变,这也就是为什么我从来没有认为那位女孩子在长相上胜过那位美女。

我的理论是,我们对某个人的浪漫爱情会在对方的身体面前生成一个透镜,我们的对他们的身体和精神的观看都通过了这个透镜。这一透镜会生成一种总体的和谐,我们对对方的每个部分的诠释都经过了这种总体的和谐的诠释。它会掩盖细部的缺点并放大优势,无论是长相还是精神。而当浪漫爱情消退以后,这种总体的和谐也消失了,对方的各个部分的细节此时更直接地展现在我们面前,而我们也更容易看到其中的那些参差。

理想化是错觉吗?

那么,这种总体的和谐造成了错觉吗?

联系到化妆和现代手机里的滤镜功能,这里可以给出预先的回答。化妆是否是给他人造成对他人的错觉?打开美颜滤镜(假如不是强度特别大的话)并把这样的照片发在社交媒体上,这是不是也在造成错觉?大多数人都不会这么认为。它们或许制造了某种意义上的“附加现实”,而我们也很清楚这一层附加现实后面还有本原的现实。但它们没有制造错觉。

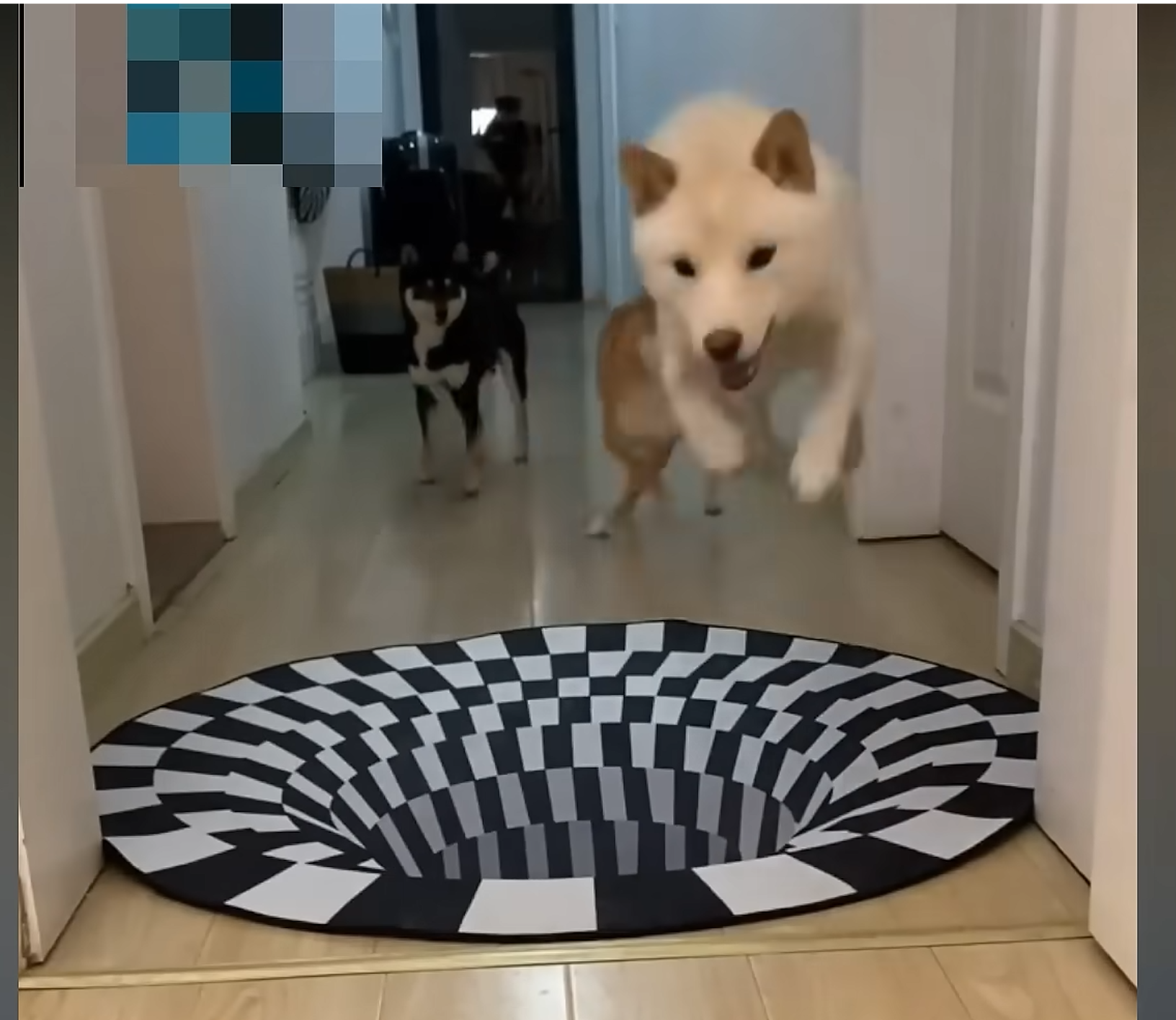

错觉必须造成的是某种强烈的假象,以至于一个人把一种事物当成了另一种事物。狗在遭遇了伪3D地洞时,往往会被假象所欺骗,选择从它上方跳过去,而不是迈步走过去,因为它们以为那里真的有一个洞。但是,这样一个假象难以骗过一个仔细观察情况的人类。

理想化透镜跟化妆和滤镜在改变的幅度上是相似的,它是基于某个人本身的特质的理想化,而无法把某个人变成另一个人。所以,理想化透镜同样没有制造错觉。当然,真实世界中的某些特殊情况——如网恋——可能是一种错觉甚至幻觉,因为他们的主观认知和客观者的差异可能已经具备了本质性的差别。但一般地来说,浪漫爱情中的理想化并不是一种错觉。

不过,理想化透镜跟化妆和滤镜也有显著差别。因为理想化透镜是在主观层面工作的,而不是客观层面。化妆及滤镜直接改变了一个人的外表的表象,但是总体的和谐的理想化透镜并没有也无法直接改变表象。我在此时此刻看的照片,跟我在当时看的照片相比,我并未感觉客观上有任何区别,变化只是仅仅存在于主观层面。

这里的主观上的细微区别难以用言语来表达(在此我也诚挚地欢迎有更好语言表达能力的读者给出自己的看法)。这就像一首听了两年的挚爱的曲子,曲子还是那个曲子,但再也找不回当初的摄人心魄的感受——我们此时更加注意各种细节,但是却失去了总体的和谐的感受。假如对方的脖子上有一颗痣的话,在以前我们会自动过滤掉它,但现在这颗痣成为了一个碍眼的存在;假如对方对自己干过什么坏事,以前我们不会感到生气,而现在哪怕是回忆起那件事也可能愤愤不平。在失去了那个总体的和谐的透镜后,对方现在成为了一个“普通人”,不再拥有任何浪漫爱情带来的特权,而我们会用普通的人人皆有的权利来审视他们。

总之,对某人的理想化所制造的并不是错觉或幻觉——这些说法都太强了——而制造的仅仅是某种视角。

其他问题

一个人是注定会爱上那个人的,假如给予他们相遇且充分了解对方的机会的话。而这也意味着这个理想化透镜的生成对于这个人来说是注定的,这个人注定要通过透镜来观看那个人。

即便是在热恋期,人们也完全能做到一边透过理想化透镜来观看对方,一边也很清楚这种表象是透过了那个透镜的。——但是他们却无法做到把透镜拿开。假如是这样的话,那么虽然还能谈论背后还有一个“真实”,但对这些人却只有理论上的意义,而没有实践上的意义。

也许随着浪漫爱情的消退,这个透镜也被渐渐消失了。然而,我相信大多数“爬出爱河”的人也会同意,他们曾经的理想化感受和浪漫之爱是真实的,而不是陷入幻觉(假如那段关系的确没有什么明显的欺骗的话)。这就像我们不会认为,在当初听到那首曲子时的感受是陷入了错觉,而现在的这种更加平淡的感受却是真实的。

当然,任何仅仅从纯主观角度出发的讨论并不能真正证明一个人没有陷入错觉,因为错觉本身的定义就是主观认知跟客观世界不符。但问题在于,那些一边陷入了理性化,另一边也很清楚自己陷入理想化的那些人,却根本无法阻止或消除自己的理想化。身边朋友的规劝也往往无济于事。理想化是执拗的,而且跟梦境或吸大麻之类的短期幻觉不同,理想化的效果是长期的。把这种理想化归结为是错觉或幻觉,从实践角度来看似乎并无教益,尽管这无法反驳来自理论角度的攻击。

发表回复